Tazaki Kiyotada Weblog「NHKテレビ英語会話」

田崎清忠(田崎先生オフィシャル・ブログから、2010年8月~10月)

| これまで、繰り返し、テレビ「英語会話初級」に関する記録がないと書いてきました。しかし、唯一の例外があります、それも最上の記録集があるのです。田崎先生のブログです。 ここで、先生は、2010年の8月から、NHK「テレビ英語会話」の記録の連載を始めました。先生が、昭和36年、初めて「Teach Me English」の講師になられた時の経緯を記した「その1、最初の番組収録」から、貴重な写真を織り交ぜながら、書き始められたのです。現在までに、「その9」がアップされています。 そこで、先生のご了解をいただき、このブログから、「NHKテレビ英語会話」の項目だけピックアップして、これまで書かれた「英語会話初級」の記録を、ここに転載させていただくことにします。ブログでは、今後も引き続き、さらに興味深い「英語会話」のエピソードが紹介されることになるでしょうが、それらの記録や、その他の項目については、下記のオフィシャル・サイトにアクセスして、直接ご覧ください。 Tazaki Kiyotada Weblog http://kiyofan.com/blog/ |

その1 最初の番組収録

| まず東京観光といきましょうか。JR有楽町駅を降りて、銀座側に出ます。鉄道と交差するように晴海通りがあります。この道路を晴海方向に歩きます。銀座4丁目の交差点を横切ります。さらに進むと、左側に現在工事中の歌舞伎座が見えます。もう少し歩きます。今度は右側に昔ながらの東劇です。そのすぐ手前は、首都高速銀座線が地上よりも低い位置を横切って走っています。東劇の手前を左に曲がります。曲がって2・3分。そこに1961年には「銀座スタジオ」がありました。NHKの本局は内幸町でしたが、テレビ番組の放送が始まった直後には録画収録するスタジオが足りなくなり、借り上げたスタジオの一つが銀座スタジオだったのです。 銀座スタジオの地下1階にある「第一スタジオ」です。1961年3月のある日、私はそこでテレビカメラの前に座っています。初めてのビデオ収録です。緊張して体中がパリパリ音が聞こえるほど固まっています。「本番1分前!」という声がスタジオに響きわたります。「もう逃れられない」という悔悟の思いが走ります。「30秒前!」「落ち着いて!」と言い聞かせますが、全く落ち着きません。「10秒前!」「いよいよだッ!」そのとき、副調整室(「副調」と略すのが業界用語です)にいるデイレクターが叫びます。「ストップ!」あれ、何が起きたんだろう。スタジオの重いドアをあけて、デイレクターの小林あきよし氏が入ってきます。「センセイ、ダメですよ」「は、何が?」「その座り方です。そんなに椅子に深々と腰掛けると、カメラを通して見たとき、視聴者に対して『教えてやるからこっちに来い』というふうに写るんです」「へえ、じゃ、どう座ればいいの?」「おしりを半分椅子に乗せて、上半身を前の方に突き出すようにするんです。そうすると、『さあ、勉強しましょう。私が教えてあげますよ』っていうメッセージを発信するようになるんです」「へえ、わかりましたよ。じゃ、もう一度御願いします」小林氏が副調に戻ります。「一分前!」「30秒!」「よし、こんどは大丈夫だな。頑張るゾ」と自分に言い聞かせます。「ストーーーップ!」「あれ、また?」小林デイレクターが現れます。「センセイ、ダメですよ」「え、今度は何が?」「そんなしかめっ面していて、視聴者が勉強する気になると思いますか。笑ってください。笑って、にこやかに!」ちょっと待った。鏡を見て笑うことはもしかすると出来るかも知れないけど、目の前にあるのは、大きな冷たいレンズ。笑えったって、笑える?「笑えるんですよ、センセイ。目の前にあるのはレンズじゃないんです。センセイから英語を学ぼうと待っている視聴者なんです。レンズだと思うから笑えないんです。さ、やってみてください」小林氏はかみ砕くように説明します。「そうか、よし、やってみよう」私はもう一度挑戦する気持ちになりました。「1分前!30秒前!10秒前!5-4-4-3-2」カメラの脇に立っているSD(Assistant Director)が、手で合図します。テーマ音楽が始まります。私は、無理矢理、必至で、笑顔を作ります。30分の収録で、私が何をどう話したのか、まったく覚えていません。番組の終わりころ、SDが「3」と書いたカードをカメラの横から私に見えるように示しました。「あと30秒だ」と思いました。「もうこのあたりで30秒だろう」とカンで「では、今日もそろそろお別れの時間になりました」と言った途端、SDが必死で大きな「バツの字」を出し、カードの文字を叩くように指さします。「3」という数字の脇に「分」と書いてあります。「残り30秒」ではなく、「あと3分」でした。2分30秒をこなさなればならない苦痛は、まさに死の苦しみでした。第一回の番組収録が終わったとき、私の洋服は背中まで汗がぐっしょりでした。 |

その2 そもそものいきさつ

| 「センセイ、NHKからお電話です」。教育大付属中学事務室から、英語科教官室に電話がかかってきました。「私はNHK教育局の小林と申します。ちょっとご相談があるのですが、お目にかかれるでしょうか」。日時を約束してその小林さんという人に会うことにしました。1960年夏休みに入る直前でした。 「先生は、テレビの英語番組に興味がおありですか」というのが、小林さんの第一声でした。「興味はありますが、どういうことでしょうか」「つまり、番組の担当講師になるということなのですが」。まさに晴天の霹靂。小林さんは、最初から順序立てて説明を始めました。NHKがテレビ放送を開始したのは1953年のことだが、教育のチャンネルが出来たのは2年前の1959年であること。教育テレビでは、開局以来英語番組3本を放送していること。そして、その3本とも「外国人講師+日本人助手」という組み合わせで、小林さんはその内の1本を「日本人講師+外国人助手」にしてはどうかと考え、部局会議に提案。「それが出来る講師が見つかれば、試してみてもいい」との結論となったこと。「で、私がその講師ってわけですか」「そうです」「またなんで私なんですか」。小林さんは、私にたどり着いた「経緯」を話しました。NHKには戦前からラジオによる英語番組があるが、ラジオとちがってテレビには「映像」が伴っており、テレビというメデイアを用いる語学番組のノウハウがNHKにはないこと。(たしかに当時のテレビ英語番組では、講師が黒板の前に立って説明する「教室における授業のテレビ版」のようでした。)で、メデイアと語学教育について理論を持っているという条件を満たす人が必要であること。ミシガン大学留学中に、私は専門の英語教育と合わせて視聴覚教育の勉強をし、帰国後大修館から「英語科視聴覚教育」(1960)という本を出していましたので、小林さんはそれを読んだようでした。2番目の条件は、文部省の指導要領に基づいて行われる学校教育とちがって、テレビ英語番組には準拠すべきガイドラインもないので、講師は自分で教材編成ができる能力が必要であること。そして3番目には、日本人講師が主役となり、助手のアメリカ人を自由に使いこなすことが出来る英語運用力が求められること。ここまで一気に説明してきた小林さんは、ちょっとニヤリと笑って、「4番目、これがケッコウ大事なんですけどね」「はあ」「若くてテレビ写りがよくないとダメなんですよ」。小林さんは、在日合衆国教育委員会を始め、いくつかの大学の同窓会や、もちろん彼自身が卒業した東京教育大英文科教室などを回って情報を集めたのだと話しました。「で、結局ワタシってことになったんですか」「はい、そうです。私は部局会議で『日本人講師を必ず見つけます』と見栄をきったので、いまさら引き下がれないんです。先生、お願いします」「フーム。ちょっと考えさせてください。私は現場教師ですから、当然所属長(校長)に兼務申請書を出して許可を得なければなりませんし、それに、そんな仕事を引き受けたら、この先どんなことになるか想像もつきませんから」「分かりました。では、一週間たったら、またおうかがいします」 小林さんは、自信ありげな表情で帰っていきました。私は不安な面持ちで家路につきました。 |

その3 試練

| 「はい、これが今週の分です」とデイレクターが私の前に葉書や封書の束を置きます。少ないときで30通、多いときには60通も70通もあります。つまり、番組視聴者からの投書です。これを一週間の間にこなさなければ、次の週には2倍の山になります。私が「物事には即座に対応」という習慣を身につけたのは、まさにNHKの番組講師になったときでした。「田崎先生にファックスを送ると、まだ送っている最中なのに、隣のファックス・マシーンから返事のファックスが出てくる」と真顔で冗談を言う人がいたほど「即時処理」に徹しまた。投書される方の中には、まさか返事などこないだろうと思っていたのに返事が来た、これは愉快とばかり、また書いてくる人もいます。投書は増える宿命にありました。返事を書かないという選択も当然ある筈ですが、私はそう思いませんでした。所詮一方通行に過ぎないテレビ番組では、受け手の反応を知るほとんど唯一の方法が投書であり、しかも手紙を書いている人には、それぞれの思いがある筈なのであるから、返事を書くのは当然と考えたのでした。 中学生からのこんな手紙もありました。「先日、中間試験がありました。文の最後をあげて発音するか、それとも下げるか、矢印をつけるという問題がありました。Where do you live?という文が出ました。学校では『疑問詞で始まる疑問文の最後は下げて発音する』と教わっていたのですが、センセイの会話番組ではほとんど『最後を上げて発音』しているので、ためしに『上げる矢印』をつけたら、×(バツ)になって5点引かれました。教員室に抗議に行って、『テレビではみんな上げて発音してます』と言ったら、先生は『そりゃ間違ってる。何のテレビか知らんけど、見るのはよせ』と言いました。学校の先生は、ぼくの言うことを聞きません。センセイからぼくの先生に『それは上げて発音してもよろしい』という手紙を出してください。そうすれば、ぼくは5点が取り返せます」 お年を召した方からのこんなお手紙も混じっていました。「私は孫にあなたの番組を見るように薦めています。英語だけではなくて、あなたの日本語はきわめて明瞭で正確だからです」 フムフム、そんなに褒められちゃ、ちょっとくすぐったいな。でもその後がいけません。「ところが、この間あなたは『しゃべる』と言いましたね。正しい日本語は『話す』です。今後は十分気をつけてください」 はあ、スミマセン。気をつけます。たしかに仰せの通りで、私は二度と「しゃべる」という表現を使うことがありませんでした。英語教師がなるべく正確な英語を使うように心がけるのは当然ですが、「ことば」の教師である以上、日本語はどうでもいいという姿勢であってはなりません。私は「それじゃ」の代わりに「それでは」と言い、「そればっかりは」と言わずに「そればかりは」と言うように、自分を訓練しました。番組がスタートする前に、アナウンサーが訓練中に使用するテキスト「NHKアナウンス読本」を手に入れ、すこしでも正しい日本語を話すことを自分の課題としました。 小林デイレクターから出演依頼があったとき、もしこれを引き受けたら「どんなことになるんだろう」という漠然とした恐れを感じましたが、毎週たくさんの手紙に返事を出すことなどは今までになかったことでしたし、それ以外にも、考え、準備しなければならないことが山のようにあることが分かってきました。 |

その4 アシスタント

| テレビ出演の依頼があったとき、小林デイレクターは「講師は日本人、アシスタントにはアメリカ人」と言いました。ということは、アシスタント選びという仕事が先行する意味です。「私が男ですから、アシスタントは女性がいいですな」「そうでしょうね」と小林氏が相槌。「どうせなら若くて美人がいいと思いますが、どうでしょうか」「賛成です」どうやら、小林氏は私を陥落させることを第一義に考えているようでした。「で、どうやって若くて美人のアメリカ人女性を探しますかね」と私。「それは大丈夫です。NHKは、あらゆるチャンネルを使って探します」なるほど、そうだろうな。「でも、若くて美人のアメリカ人女性なら、誰でもいいという訳にはいきませんよ。語学番組なのですから、綺麗な英語を話してもらわないと困ります」と、私はさらに難しい条件をつけます。1.採用を決める際には、かならず面接とカメラテストを行うこと。2.原則として、アシスタントは3ヶ月ごとに交代させること。すると小林氏が反応しました。「センセイ、なんでそんなに短いスパンでアシスタントを替えるんですか」「アメリカ人と一口に言っても、出身地域や社会的な背景によって、話される英語はいろいろです。アシスタントを固定すると、視聴者はその人の英語に慣れて、その人の英語にしか反応しなくなります。視聴者は、さまざまな英語に触れる権利があります」「まあ、それはそうですけどね」「それに、長く日本に住んでいるアメリカ人は失格です。英語が日本人に分かり易い英語に変わってしまっています」アシスタント選びが大仕事になりそうだという不安を、小林氏は感じ始めたようです。不安を打ち消すために私が続けます。「大丈夫ですよ、ま、やってみましょう。東京には、アメリカ人がうなるほどいるんですから」「そうですね、やってみますか」「ところで、小林さん」と私は続けます。「美人といいましたが、あまり美人はいけません」「は?どうしてでしょう」「あまり綺麗な人が画面に登場すると、視聴者は彼女に見とれて、英語を覚えないからです」「フーム、結構難しいですね。センセイは条件付けの名人みたいですね」この話はここで終わりました。でも、後に「フランス語講座」のアシスタントにフランソワーズ・モレシャンさんが登場したとき、私が指摘したような現象が起きたそうです。視聴者がモレシャンさんに釘付けになったというのです。 アシスタント選びは、私が言うほど簡単ではありませんでした。面接とカメラテストでつぎつぎに私がダメを出すので、デイレクター諸君が悲鳴をあげ始めました。「センセイも一緒に探してください」「よっしゃ」と話がまとまり、都内ファッションモデルのエージェントを片っ端から訪ねたり、横田基地やグラント・ハイツ、はては米国大使館のハウジングまで回り始めました。「美人だけど、話し方にクセがあるなァ」とか「発音はいいけど、教養不足。これでは、フリー・カンバセイションの時に馬脚を現してしまうな」とか、私のお眼鏡にかなうアシスタントを見つける作業は難航を極めました。 「3ヶ月経ったらグッドバイ」という方針も、難しさに拍車をかけました。”Did I do anything inappropriate?”(私は何かまずいことをしたんでしょうか)とアシスタントが聞きます。”No. This is my policy. The viewers have the right to be exposed to as many different kind of pronunciation as possible.”(そんなことはありません。これは私が決めた『方針』です。視聴者はいろいろな発音に慣れる権利があると考えているのです)「でも、・・・」と涙を浮かべるアシスタントも少なくありませんでした。困るんですよ、女性の涙。結局、「3ヶ月経ったら交代」という大方針は、あまり長続きしませんでした。「交代探し」にも疲れてきたのでした。それと、「タザキさんは、非情な『メンクイ』という噂も聞こえてきて、この外的圧力に屈したということもあります。 |

その5 テキストと番組構成

| 「こんどは私の方から、条件・・・というよりはお願いがあります」と小林デイレクターが切り出しました。「放送に準拠しているテキストが日本放送出版協会から発行されています。放送開始の約1ヶ月前に書店に並びます」「あ、そうですか」「で、そこから逆算すると、来年4月開始の番組の場合、原稿は遅くとも1月中旬には出版の編集部に渡すことになります。ただし、放送はテキスト内容と合致しなければなりませんので、原稿完成の前に、私どもと相談させていただきます。相談の結果手直しが必要になることもあり得ますので、余裕を見ると、11月末には先生に原稿を仕上げていただかなければなりません。4月から6月までの3ヶ月分です」思わず、フーッとため息。私が最初に引き受けた番組は”Teach Me English”という(英語会話番組ではなく)英語番組で、テキストは年4回発行、つまり一冊に3ヶ月分が掲載されていました。つまり私は、11月末までに26本の番組を考えて、それを原稿に仕上げることになります。もういちど、フーッとため息が出ました。おまけにもういちど「フーーッ!」30分の番組でどの位の分量がこなせるか、経験のない私にとって、これが第一の課題です。3本の英語番組の中で、Teach Me Englishがもっとも初等ということでしたが、一体「初等」とは語学力的に見てどの程度なのかという「レベル設定」もありますし、スタートから年度末までの難易度をどう決めるかというのも課題です。さらに、番組制作はスタジオで行われるのですから、その制約を無視した内容を考えることはできません。当時のテレビ語学番組は、学校の教室をそのままスタジオに移動したような形が大部分でしたので、「黒板の前で解説」というスタイルをどこまで抜け出せるか。これも大きな課題です。そしてさらには、30分の流れ――つまり番組構成(フォーマット)――をどのように作り上げるか。しかも語学教育的に見て、理論的な説明が出来なければ、私は自分でこの役目を引き受けた意義を失います。結局、ミシガン大学語学研究所で学んだ「語学学習における提示の5つのステップ」(Five Steps of Presentation)を参考にして、自分なりの構成を考えることにしました。30分番組が3分の2位(開始から20分)たったころに、その日に学習していることがらと無関係な何か――たとえば英語の歌とかゲストとの自由会話など――を取り入れる構成にしたのは、まさにミシガン流でした。学習が3分の2進んだ段階で、学習者の注意を一旦そらし、そのあとでもういちど学習のポイントに引き戻す・・・こうすることによって学習が強化されるという原則を応用したのでした。のちの様々な語学番組でも、番組の途中に『何かを挿入』する技法が取り入れられたようですが、「3分の2の位置」という基本的な理論を知らない講師が、番組のあちらこちらに何度も挿入したり、挿入の場所が不適当だったりするのを見ると、学習効果の点から見て残念であると思わないわけにはいきません。 テレビには、学校の教室では出来ない「技術的可能性」があります。私は放送現場に慣れるにつれて、応用可能な技術についても考え始めました。 |

その6 「時間」と向き合う

| 番組制作が始まると、いろいろな付随的苦労があると分かってきました。第一番に「健康維持」。いままでは「風邪気味なので」と勤務を休むこともできましたが、放送に穴をあけることは許されません。40度の高熱の時にも、録画は続行。収録済みの番組を見ると、化粧で顔色は分からないものの、両目が潤んで明らかな涙目になっていました。 番組はビデオ収録されます。収録は完全にコンピュータ管理され、30分の番組録画には45分が割り当てられます。つまり、与えられた45分間に収録を終えなければならないのです。録画に先立って、担当者も出演者も共通の台本に基づいて、項目ごとのリハーサル(「ブロッキング」blockingといいます)を行い、これが終わると全体を通しての確認作業(「ランスルー」run-throughといいます)です。そして本番(taping)になります。用意ドンで始まりますが、問題は途中で出演者が犯すミスであり、予測できない事故です。ミスを取り繕うのは私の役目。(今でもテレビを見ていると、アナウンサーが「お詫びして訂正致します」とやっています。)あるときはスタジオ内のライトが突然爆発しました。録画は中断。しかし収録に与えられている時間は45分。開始後14分以内で一時ストップしてもまだ31分ありますから、継続して収録を再開できますが、20分経ったところで中断すると、割り当て時間からはみ出してしまいます。担当者は再度コンピュータに「収録時間の割り当て」を掛け合う結果となります。その日の内に時間がもらえるかどうか分からず、困った状態が起きるのです。 「テレビの仕事は秒単位」と言われます。たとえば、Teach Me Englishの場合も、その後の「テレビ英会話」の時にも、番組の最後に45秒の「終了テーマ音楽」が入ります。ということは、番組開始後29分15秒が私の持ち時間ということになり、この時点で「ではさようなら」と言わなければなりません。終了テーマ音楽には、番組に関するクレジットやお知らせがテロップで画面に重なって表示されますから、終了挨拶のタイミングは極めて大切です。また、番組にはさまざまな映像を挿入することがありました。この頃は、キネコ(kinescope)と呼ばれる16ミリ・フイルムをよく使いました。副調整室にいる技術デイレクター(technical director)が、キネコを動かすボタンを押すと、スタジオにいる私に合図が来ます。キネコの映像が順調に立ち上がって安定するまでに23秒かかります。つまり、私は合図を受けてから23秒間挿入される映像の説明をし、23秒たったところで、「それではこれをご覧ください」と言うのです。すると、画面がスタジオからキネコにすーっと変わります。研ぎ澄まされた人間の感覚とは恐ろしいもので、カメラを見ながら正確に23秒間話をするなどという不可能と思われることが、練習をすると出来るようになりました。 スタジオ内でのさまざまな努力に合わせて、私本来の仕事と考えていた「提示技術」への工夫も積み重ね始めました。 |

その7 映像を作る-技術と提示方法の模索

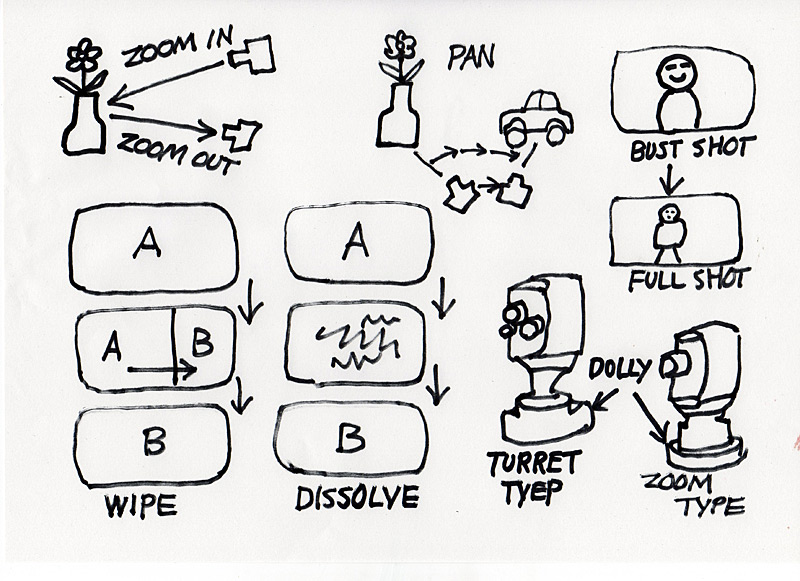

| 旅行中撮影してきたビデオを家族がテレビに映して見ています。画面には大きく俊介くんの顔。カメラがちょっと引くと、となりに真士(まさと)ちゃんの顔が出て、「ツーショット」(2 ショット)になります。更に下がると、この二人が窓から外を眺めていることがわかります。カメラがもっと引きます。 |

| あ、これは新幹線の窓です。さらにカメラが走る新幹線を追います。列車は橋を渡り、新緑の森に隠れます。家庭で簡単に動く映像が記録できるようになり、こんな操作もごく普通に出来ます。ちなみに、俊介くんの顔の大写しから、カメラが後ろに引いてより広い範囲を撮影する操作は、「ズーム・アウト」(zoom out)または「ズーム・バック」(zoom back)と言います。また動く映像を追いかけてカメラが動く操作は「パン」(pan)と呼ばれます。ただし、「ズーム」が出来るためには、カメラに「ズーム・レンズ」がついていなければなりません。私がテレビ番組を担当し始めた頃には、このズーム・レンズがありませんでした。添付の絵の右下にあるように、カメラにはレンズが3本ついており、カメラマンはこれを回転させて選択し、巧みに使い分けていました。ということは、映像カメラが撮影している最中にレンズを回すことはできませんから、別のカメラが違う大きさの映像を撮影し、技術デイレクターがスイッチを押して映像を切り替えるという仕組みです。つまり、技術的に「出来る・出来ない」は、映像作りに密接な影響を及ぼすことになるのです。私の勉強は、こんなところから始まりました。 |

| 旅行中撮影してきたビデオを家族がテレビに映して見ています。画面には大きく俊介くんの顔。カメラがちょっと引くと、となりに真士(まさと)ちゃんの顔が出て、「ツーショット」(2 ショット)になります。更に下がると、この二人が窓から外を眺めていることがわかります。カメラがもっと引きます。 |

その8 映像を作る-技術と提示方法の模索(続き)

| テレビには画面があります。画面があるからには、常に何かを写していなければなりません。語学番組では、映像が邪魔になることもあります。発音の練習です。注意力を耳に集中して日本語にない英語の音を聞き取ろうとしているとき、画面は妨害因子(interference factor)となります。「テレビの画面を消すことは出来ませんかね」と技術デイレクターに聞いたことがあります。「ダメですね」彼の返事は簡単でした。「画面を消すと真っ黒になると、先生は考えておられるのでしょう。でも、そうじゃない。灰色になるんです」「ほう。そうなんですか」「しかも、テレビ放送でそんなことをやったら、あっというまに『うちのテレビが故障した!さもなくば、NHKが技術ミス(technical failure)を犯したに違いない!』と、電話が殺到します」フーム。それでは、発音練習の場面では何を写したらいいのだろう。課題になりました。 |

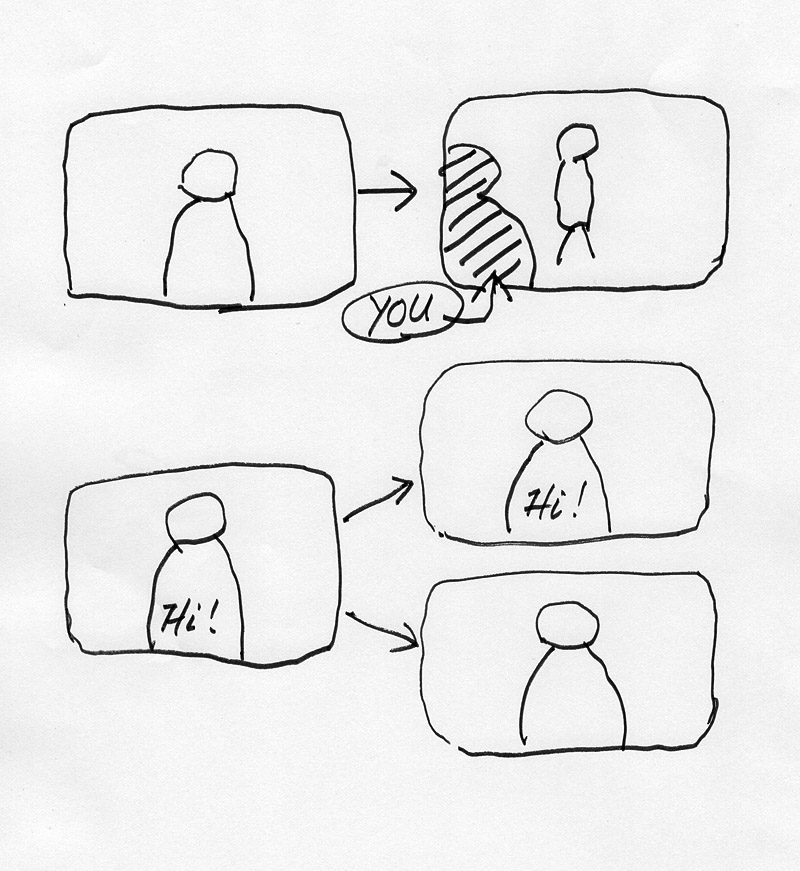

| アメリカ人のアシスタントが、カメラに向かって”Hi!”(こんにちわ)と言います。テレビの前で練習をしている視聴者は、画面のアシスタントにむかって”Hi!”と答えます。画面外にいる私が、その都度「答えてください」というキュー(合図)を出すかわりに、画面上で「あなたの番ですよ」という表示が出来ないものだろうかと考えたこともあります。段ボールで半身像を出してみました。任天堂のWiiFitでジョギングをするときには、自分の映像が薄く画面に現れ、自分がどんな調子で走っているかが分かる仕組みになっています。でも、テレビの初期には、そんな高等技術は使えませんでした。私の「段ボール案」は、制作者側にも視聴者側にも不評で、あえなく沈没しました。 「テレビ英語会話初級」は、幅広い視聴者に利用されていました。就学前の小さなこどもから畑仕事から帰ってくるおじいさんを待って料理をしているおばあさんまでいました。当然、画面に出る英語が読めない人だっていました。教師は視聴者がすべて英語が読めるという前提で、平気で画面に英語を提示して説明したり練習していただいたりします。「英語は読めないけど、簡単な英語会話くらい出来るようになりたい」という視聴者に対応するためには、画面から英語を追放しなければなりません。アシスタントが”Hi!”と言うと、次の瞬間彼女の胸のあたりに Hi! という文字がテロップでスーパー(superimpose)される・・・このスーパーをなくそうと考えたのです。画面から文字がなくなっては困るというお叱りはほとんどなく、お年寄りのみなさんからは大いに感謝されました。「私は戦時中に育ったので、英語をきちんと学ぶ機会がなかったのです。文字が読めなくても、易しい英語は話せるようになれそうだというのは、大きな励ましです」手紙には共通してよくこんなことが書いてありました。 学校における英語の授業では、よく先生が「フラッシュカード」(flashcard)という横に細長いカードを使います。このカードに、綴りを覚えさせたい単語を書いて、生徒たちに「見たカードを即座に言わせる」という教授技術です。「フラッシュ」というのは、「チラッと見せる」ことを前提としており、長い時間カードを示しては意味がありません。人間の目は、チラッとしか見えないものを懸命に読み取ろうとするとき、対象が強く記憶の映像として焼き付けられるという働きをします。これを「意識の集約化」と呼びます。テレビでも、フラッシュカードは便利な手段として活用しました。問題は、カードの色と書かれている文字の色です。人が瞬時に認識する「色の認知速度」としてもっとも早いのは「赤」で、1000分の6秒で認識します。次が「黄色」で、これは1000分の32秒と言われています。赤信号や消防車に赤が使われるのは、赤がもっとも早く認識されるからです。小学生が登校の際に着るレインコートやランドセルのカバーが黄色なのにも、理由があるのです。テレビで使うカードに赤や黄色を使うわけにはいかず、私はさんざん実験を繰り返しました。白い紙に黒い文字がもっともはっきりしていることは分かりましたが、逆に「強いコントラスト」が意識を集中させる目を疲れさせることも判明しました。最後に得た答は、緑色の背景に黒い文字――これがもっとも目を疲れさせず、認知速度も適切で、効果があるというものでした。さて、最近の語学番組では、この原理をうまく利用しているでしょうか。ちょっとばかり気になります。 |

その9 自作自演

| 人間は、聴き取れないことは話せません。話せるようになるには、多くを聞く必要があります。ただ、テレビで英語を身につけようとしている人、とくに「まず少しでも会話ができるようになりたい」と考えている人は、聞いたり読んだりする「受け身の勉強」に膨大な時間とエネルギーを費やす余裕がないのが普通です。覚えたらすぐ使ってみたい・・・これが視聴者の大多数の欲求です。外国で制作された番組(その多くは予算をふんだんに使い、外国への売り込みを想定して作られます)を、日本の放送局が安易に多用することには、大きな問題があります。そもそも教育には「目的」があり、その目的を果たすために「目標」が設定されます。日本人が英語会話を学ぶという場合、外国で作られた番組が日本人の学習目的と目標に合致するとは考えられません。私は大学で教壇に立っていたとき、一回も「既成の教科書」を使ったことがありませんでした。なぜなら、私の目の前にいる学生たちの「目的と目標」に完全に合致する教科書などあり得ないと考えたからです。出版される教科書は、あくまで最大公約数に基づいて編集されており、個人の要請にぴったり合うことは希れであると思うのです。そして、私の英語会話番組でも、私は同じことを考えました。「流用はやめる」→「教材は自作する」という方針です。 |

| もうひとつのポイントがあります。番組制作者にとって一番ラクなのは、外国人同志が会話をしている場面をモデルとして画面に示し、そこから「役に立ちそうな表現」を取り出して練習材料とすることです。でも私はそう考えませんでした。英語会話ができるようになりたいとの思いで番組を見ている視聴者は、あくまで「日本人としての自分」と「相手の外国人」とのやりとりをどう進めるかを学ぼうしているに違いありません。そこで私は、番組の中で「自分を視聴者の代表」という位置づけとし、自分自身をモデル化しようと試みたのでした。電話交換手、床屋さん、列車の車掌、警察官、本屋さん、タクシーの運転手など、さまざまな「人間」に会話場面を与え、自分でその役をモデルとして示しました。ただし、これは考えていたほどラクではありませんでした。床屋さんの場面ではカミソリを研ぐシーンがありましたが、「センセイ、あのやり方ではカミソリは研げませんよ」とホンモノの理容師さんからご注意を受けたり、「夜泣き蕎麦」の会話では、あの「ピーヒョロ」という笛の音が何度やっても出てこない有様。やむなく音声担当者に「音だし」をお願いし、本番では笛を吹いているマネをしてごまかしました。 |